Freitag, 21. Oktober 2011

John le Carré

Es ist hoffentlich noch nicht zu spät für die Geburtstagswünsche, John le Carré ist gestern achtzig geworden. Er ist derjenige Autor von realistischen englischen Spionageromanen, den man in Deutschland immer liebte. Immer wieder hat es Interviews mit ihm gegeben, sein Kollege Len Deighton (inzwischen 82) wurde in den deutschen quality papers nie so gefeiert. Wahrscheinlich mögen wir le Carré, weil er so aussieht, wie wir uns den typischen englischen upper middle class Gentleman vorstellen. Und weil er (wie sein Romanheld George Smiley) Deutsch kann. Er war ja auch lange in Deutschland, in Bonn und Hamburg. Offiziell im diplomatischen Dienst, etwas weniger offiziell war er beim MI6. Den hat er irgendwann verlassen (oder vielleicht doch nicht?), um seine Romane über den englischen Geheimdienst zu schreiben. Für den Geheimdienst hatte er schon während seiner Zeit in der Armee und während seines Studiums gearbeitet, er war der perfect spy, doppelte Existenzen und Betrug gehörten von klein auf zu seinem Leben. Seit dem autobiographischen Roman The Perfect Spy wissen wir einiges über die kriminelle Vergangenheit seines Vaters.

Die ersten beiden Romane von le Carré, Call for the Dead und A Murder of Quality, erschienen gleichzeitig mit Len Deightons Debütroman The Ipcress File. Deighton und le Carré veränderten in den sechziger Jahren den englischen Spionageroman vollständig, die abgegriffene Ian Fleming Romanformel hatte ausgedient. Sie hat natürlich nie ausgedient, es wird immer Leute geben, die die James Bond Romane ganz toll finden. Es wird wahrscheinlich auch immer Leser für die G-Man Jerry Cotton Hefte geben.

Len Deighton repräsentierte den Geist der Zeit, das Swinging London swingte auch in seine Romane hinein. Ähnlich wie Antonionis Blow-Up, wie Schlesingers Darling oder Lesters The Knack gehörten Len Deightons Romane in diese Kultur. George Melly hätte sie ruhig in Revolt into Style erwähnen können. Deightons namenloser Held, der in den Filmen Harry Palmer hieß (aber natürlich eigentlich Michael Caine hieß), war cool wie eine Hundeschnauze. Er war einer der ersten literarischen Geheimagenten, der nicht aus der Oberklasse kam. Das passte natürlich wunderbar zu Michael Caine, der mit dem Londoner Cockney Akzent aufgewachsen war; wenn man ein Ohr für Akzente hat, kann man den sprachlichen Klassenunterschied auf der Originaltonspur von The Ipcress File sehr schön hören.

Das Swinging London war nicht die Sache von John le Carré, er strebte in seinen Romanen nach Höherem als ein Chronist des Zeitgeschmacks der sixties zu sein. Er hat in vielen Interviews Joseph Conrad und Graham Greene als seine literarischen Vorbilder bezeichnet, man merkt das auf beinahe jeder Seite seiner Romane. Er hat allerdings auch P.G. Wodehouse als sein Vorbild bezeichnet, das merkt man nun nicht unbedingt. le Carrés Romane sind - im Gegensatz zu den Romanen Deightons - weitgehend humorfrei. Er wäre nie auf die Idee gekommen (oder vielleicht doch), eine völlige Fälschung seines Lebenslaufes in das Who is Who zu schmuggeln wie Len Deighton das getan hat: Eldest son of a Governor-General of the Windward Islands. After an uneventful education at Eton and Worcester College, Oxford, where he read Philosophy, Politics and Economics and was President of the Union, he signed on as a deckhand on a Japanese whaler. Nichts davon ist wahr, ich finde es immer noch sehr komisch.

John le Carré hielt sich nicht in den Niederungen der Trivialliteratur auf, um sich nach oben zu schreiben wie Raymond Chandler. Er begann gleich ganz oben, und nach der Verfilmung von The Spy Who Came in from the Cold wusste die ganze Welt, dass England einen Superstar des Spionageromans hatte. Die Literaturkritiker sind ja auch immer nett zu ihm gewesen und haben ihm beinahe von Anfang an versichert, dass er kein Autor von billigen Thrillern wäre, sondern dass seine Romane zumindest auf der Ebene von Graham Greenes entertainments anzusiedeln wären. Es bestand für ihn also eigentlich gar kein Grund, seine Whippets so abzurichten, dass sie bei der Erwähnung des Wortes critic zu knurren anfingen.

Len Deighton überließ seinem Kollegen erst einmal das Feld des Spionageromans, da ihn andere Dinge interessierten: so schrieb er zwei Kochbücher, einen London-Führer und dann den Roman Bomber, in den Jahre der historischen Recherche hineingegangen waren. Seine Jahre bei der RAF haben ihn nie so recht losgelassen, damit meine ich jetzt nicht einen Roman wie Goodbye, Mickey Mouse sondern sein Buch über den Luftkrieg, Fighter: The True Story of the Battle of Britain, das ihm die Anerkennung der englischen Historikerzunft eintrug. Ich erwähne das mal eben im Kontrast zu John le Carré, um zu zeigen, dass die Bandbreite von Len Deighton viel größer ist als die von John le Carré.

Es kam für die Gemeinde der John le Carré Fans wie ein Schock, dass le Carré seinen vom Publikum geliebten Helden George Smiley aufgab, der in den ersten Romanen - und besonders in der Trilogie, die später unter dem Namen The Quest for Karla veröffentlicht wurde - so etwas wie eine moralische Instanz geworden war. Ähnlich wie der Kapitän Charles Marlow für manche Romane Joseph Conrads. Damals schrieb Bernd Eilert in Der Rabe unter der Rubrik Der Rabe rät ab: Seit le Carré seinen altmodischen Spion Smiley pensioniert hat, fehlt seinen Geschichten das, was sie anderen Spionage-Romanen voraushatten: eine gewisse Würde...Das haben viele Leser ähnlich gesehen, denn George Smiley war ihnen ans Herz gewachsen. Mir auch, ich habe zwar weiterhin die meisten Romane von le Carré gekauft (und manchmal auch gelesen, häufig jedoch nicht), aber es war nicht mehr das, was ich mochte.

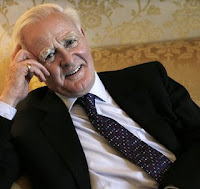

George Smiley begann sein literarisches Leben in Call for the Dead. Er kommt leider nicht so furchtbar oft in Filmen vor. Er wurde in ✺The Deadly Affair von James Mason gespielt, der passte genau in die Rolle. In der TV-Fassung von Tinker, Tailor, Soldier, Spy wird er von Sir Alec Guinness gespielt - aber so sieht der George Smiley meiner Romanwelt nicht aus, sorry. Deshalb gibt es hier als Bild einmal den Helden mehrerer Len Deighton Verfilmungen zu sehen. Glücklicherweise gibt es mittlerweile eine hervorragende Verfilmung von ✺Tinker, Tailor, Soldier, Spy.

Le Carré hatte sich in seinem ersten Roman bemüßigt gefühlt, zur Erklärung der Romanfigur noch A Brief History of George Smiley hinzuzufügen (Sie können sie hier nachlesen). Eigentlich eine ungewöhnliche Sache für einen Romanautor. Sie zeigt aber, dass le Carré von Anfang an diesen George Smiley als Serienhelden im Kopf hatte, so wie Conan Doyle seinen Sherlock Holmes im Kopf hatte - auch wenn le Carré seinem Helden den Sturz in die Reichenbach Fälle erspart. In den nächsten Romanen fristet George Smiley ein wenig eine Randexistenz. Man fürchtete damals als Leser doch schon den Tod in den Reichenbachfällen als le Carré The Naive and Sentimental Lover schrieb. Ein Roman, der ihm von den Kritikern um die Ohren gehauen wurde. Vielleicht stammt die Geschichte mit den Hunden aus dieser Zeit. Aber dann, wie Phönix aus der Asche, war George Smiley wieder da. Und dann gleich als Trilogie (Tinker Tailor Soldier Spy, The Honourable Schoolboy und Smiley's People). Und auch noch passend zu all den Skandalen des englischen Geheimdienstes von Burgess und Maclean bis Kim Philby war er der einzige, der England retten konnte. Dafür sind die Helden des englischen Spionageromans ja da, ob sie Richard Hannay, James Bond oder George Smiley heißen. Immer müssen sie England retten. Meistens noch in der letzten Minute. Was wären die Engländer bloß ohne ihre spy novel Autoren?

John le Carré wurde vor Jahren in einem Interview der BBC gefragt, welche Romane er für seine besten hielte. Seine Antwort war: The Spy Who Came in from the Cold, Tinker, Tailor, Soldier, Spy, The Tailor of Panama, The Constant Gardener. Da Geburtstagskinder immer Recht haben, lassen wir das mal so stehen.

Falls Sie eine kurze Geschichte des englischen Spionageromans lesen wollen, brauchen Sie diesen/dieses Blog nicht zu verlassen. Klicken Sie doch einfach Secret Agents an.

Donnerstag, 20. Oktober 2011

Sergei Bondartschuk

Der russische Filmregisseur Sergei Fjodorowitsch Bondartschuk ist heute vor siebzehn Jahren in Moskau gestorben, er war einer der ganz Großen des russischen Films. Der ja nicht arm ist an großen Regisseuren, was wäre der Film ohne Pudowkin und Sergei Eisenstein? Oder Sergei Gerassimow und Andrei Tarkowski? Und Aleksei German wollen wir nun gar nicht vergessen. Seinen Film Moy drug Ivan Lapshin, der im Englischen ➱My friend Ivan Lapshin heißt, habe ich dreimal gesehen. Ich halte ihn filmisch für einen der größten russischen Filme. Es ist mir gerade geglückt eine russische DVD zu bestellen, hoffentlich wird etwas daraus. Im Internet habe ich gelesen, dass Andrei Tarkowski meiner Meinung ist und Ivan Lapshin auch für den größten russischen Film hält, das beruhigt mich sehr. Als ich den Film zum ersten Mal sah, wusste ich nichts über den Film und den Regisseur, ich hatte auch keinen Computer, um etwas über den Film herauszufinden. Dank des Internets bin ich jetzt etwas schlauer. Und wenn die DVD jemals ankommt, schreibe ich bestimmt darüber. Bis dahin können Sie ja mal in den ➱Trailer hineinschauen.

Ich möchte nicht den Eindruck erwecken, dass ich ein Fachmann für den russischen Film wäre, meine erste Begegnung mit dem russischen Film hätte beinahe zu einer Liebestragödie geführt. Meine damalige Freundin fand ✺Wenn die Kraniche ziehen großes Kino, ich fand den Film furchtbaren Kitsch. Man hat es schwer als angehender Filmkritiker. Inzwischen habe ich natürlich eine Vielzahl russischer Filme gesehen, und wenn ich Eisenstein mal beiseite lasse, haben die Filme Moy drug Ivan Lapshin und Bondartschuks Krieg und Frieden mit ihren Bildern bei mir tiefe Eindrücke hinterlassen. Von ➱Krieg und Frieden habe ich glücklicherweise seit einigen Jahren endlich eine Kopie von der Firma Icestorm. Auch wenn das auch nur die digitale Version einer schlechten DEFA-Kinokopie ist, es muss irgendwo eine bessere Version geben, die 2009 auf der Berlinale gezeigt wurde. Es gibt noch eine teurere DVD von der Firma Russico, aber ich weiß nicht ob die besser ist.

Beide DVD Päckchen bieten mit über 400 Minuten den Film in einer Länge, die an die Originallänge herankommt. Die bei der Berlinale gezeigte 70 mm Sovskop Version war auch noch eine halbe Stunde länger als die DEFA Version. Im deutschen Kinoverleih (ab 1967) gab es nur eine gekürzte dreiteilige Fassung (337 Minuten) zu sehen, die vierteilige DEFA-Version wurde von der ARD zum ersten Mal 1979 gezeigt. Ich musste das alles aus wissenschaftlicher Genauigkeit mal eben sagen, wenn Sie 26,98 € für die Version der Firma Icestorm Entertainment GmbH investieren, machen Sie aber keinen Fehler - es ist ein einmaliges Filmerlebnis. Das natürlich im Kino noch überwältigender ist als mit dem Fernsehgerät, aber man kann nicht alles haben. Außer man kauft sich eine Kopie der 70 mm Version und ein Kino dazu.

Ein Filmregisseur oder ein Drehbuchautor (oder wie hier, wo der Regisseur auch der Drehbuchautor ist) wird einen Roman mit anderen Augen lesen als ein normaler Leser. Er wird sich die Stellen markieren, bei denen sich eine Verfilmung des Textes ohne Schwierigkeiten realisieren lässt, und er wird sich die Romanpassagen markieren, auf die er verzichten kann. Es ist übrigens ein interessantes Experiment, das jeder Leser selbst machen kann (dazu brauchte man nun nicht unbedingt Krieg und Frieden nehmen), dass man einen Roman auf seine Verfilmbarkeit hin liest. Sie werden merken, dass Sie plötzlich einen ganz anderen Text bekommen. Obgleich Bondartschuk beinahe sieben Stunden zur Verfügung hat, streicht er viel von Tolstois Text. Manches fordert im Roman geradezu heraus, gestrichen zu werden: die langen Passagen, die von Pierre Besuchows Karriere bei den Freimaurern erzählen, fielen als erstes dem Rotstift zum Opfer. Ich habe sie zwar knurrend gelesen, hätte sie aber schon beim Lesen gerne gestrichen. Auf irgendetwas muss man immer verzichten, es gibt bei ➱Literaturverfilmungen keine 1:1 Kopien.

Tolstois Roman ähnelt in manchem dem Barockdrama, da gibt es eine Ebene der Könige und des Adels und eine Ebene der kleinen Leute. Letztere enthält auch immer ein wenig comic relief, einen Hanswurst, einen Pickelhering, einen Arlecchino. Die meisten Verfilmungen von Tolstois Roman beschränken sich auf die Ebene des russischen Adels. Oder reduzieren die Handlung wie King Vidor 1956 auf drei Personen, Natascha, Pierre und Andrei. Und wenn dann noch Natascha von Audrey Hepburn gespielt wird, ist der ganze Film gerettet, und die Filmkritiker finden alle die rehäugige Audrey toll. Dass das Drehbuch, an dem nicht weniger als neun Autoren mitgeschrieben haben, wenig mit dem Roman zu tun hat, interessiert dann nicht mehr.

Das Schöne an Bondartschuks Film ist, dass da Audrey Hepburn, Henry Fonda und Mel Ferrer nicht mitspielen. Wir kennen keinen der Schauspieler (vielleicht außer Bondartschuk, der es nicht lassen kann, Pierre Besuchow selbst zu spielen), sie überzeugen uns als Schauspieler, nicht weil sie Stars sind. Und es gibt bei Bondartschuk auch nicht nur die Welt des russischen Hochadels. Ähnlich wie Tolstoi scheinen ihm die einfachen Menschen näher zu stehen. Wie der Hauptmann Tuschin, der nichts Offizierhaftes an sich hat und eine Art Komplementärfigur zu Mütterchen Russland ist. Der seinen General, den Fürsten Bagration (der im Film genau so aussieht wie auf den Portraits, die es von ihm gibt), auf eine seltsame Weise grüßt: wobei er mit einer verlegenen, ungeschickten Bewegung, ganz und gar nicht in der Weise, wie Militärpersonen zu salutieren pflegen, sondern eher ähnlich wie Geistliche den Segen erteilen, drei Finger an den Mützenschirm legte. Er wird zum stillen Helden der Schlacht: Wohin er feuern solle und mit welcher Art von Geschossen, darüber hatte Tuschin von niemandem Befehl erhalten; sondern er hatte sich mit seinem Feldwebel Sachartschenko, vor dessen Sachkenntnis er großen Respekt hatte, beraten und war zu der Ansicht gelangt, daß es zweckmäßig sei, das Dorf in Brand zu schießen. Der Hauptmann hat Respekt vor der Sachkenntnis des Feldwebels, in der Welt der Fürsten im Stabsoffiziersrang ist von Respekt für die Feldwebel nicht die Rede.

Bondartschuk macht viel aus dieser Szene mit dem kleinen pfeiferauchenden Hauptmann Tuschin - und natürlich kommt bei ihm die große Welt nicht zu kurz. Auch wenn Audrey Hepburn und Anita Ekberg nicht mitspielen. Die Kritik an seinem Film reduzierte sich zehn Jahre nach der Hollywood Produktion immer wieder darauf, ob Ljudmila Michailowna Saweljewa der Rollengestaltung von Audrey Hepburn gerecht würde. Nach der Natascha des Romans von Tolstoi fragte niemand. Die damaligen Filmkritiken sind sowieso ein wenig einfältig. Man ereiferte sich alle Details eines Monumentalfilms aufzuzählen: teuerster Film aller Zeiten, eine halbe Armee für die Dreharbeiten abkommandiert, der Neubau von Fabriken, die nur die Kostüme und Uniformen nähten etc. etc. Als ob Bondartschuk es vorgehabt hätte, sich in einen Wettbewerb mit Cecil B. DeMille zu begeben!

Niemand redet über die Bilder, über die Photographie (wie bei der Einstellung, wo das zweigeteilte Bild Natascha neben einem Spiegel zeigt), über die Mise en scène, über den Film als Kunstwerk. Es ist erstaunlich. Natürlich kann man über die Massenszenen reden, aber die machen den Film im Grunde seiner russischen Seele nicht aus. Natürlich kann man sich fragen, ob für die Statisten zwei verschiedene Uniformen angefertigt werden mussten, weil die Uniformen der russischen Armee 1805 anders aussahen als 1812. Bei der aufwendigen europäischen Neuverfilmung, die das ZDF vor Jahren sendete, hatte man offensichtlich für den Fürsten Andrei Bolkonski nur eine Uniform geschneidert, die er den ganzen Film lang trug. Das war schon ein wenig peinlich. Über diese Verfilmung, die offensichtlich von einer Firma namens Euro Trash gemacht wurde, möchte ich lieber nichts sagen. Wenn dies alles ist, was bei einer gesamteuropäischen Bemühung herauskommt, sollte man über Europa noch einmal nachdenken.

Bondartschuk zieht in dem Film alle Register, ein Bild vom Fürsten Andrei Bolkonski auf dem Schlachtfeld hingegossen liegend (wie ein Jesus Christus, den man gerade vom Kreuz genommen hat), ist sicher schon am Rande des Kitsches. Wie dieses Bild von der Sterbeszene Bolkonskis. Aber es sind mächtige Bilder und immer wieder überraschende Einstellungen von einem Regisseur, der Schüler von Podowkin und Gerassimow war, der alle Register zieht. Vergessen Sie jegliche Originalität von Steven Spielberg! Alles, was die Filmkamera kann, haben die Russen lange vor Steven Spielberg auf die Leinwand gebannt, denken Sie an die Treppe in ✺Panzerkreuzer Potemkin.

Alles, was die Filmkamera kann, ist in Krieg und Frieden zu sehen. Wenn Fürst Andrei auf dem Schlachtfeld liegt und über sich den fernen, hohen, ewigen Himmel sieht und jetzt alles zwischen seiner Seele und diesem hohen, unendlichen Himmel mit den darüber hinziehenden Wolken vorging, dann folgt die Kamera der Seele des Fürsten Andrei Bolkonski. Wenn die kleine Natascha auf ihrem ersten Ball tanzt, dann fangen die Kameraleute, sich auf Rollschuhen bewegend, die fliessende Bewegung dieses Tanzes auf. Wenn die ganze Entourage auf den Tod des Grafen Besuchow wartet, dann fängt die Kamera das Gespenstische dieser toten Seelen ein. Das ist großes Kino, das den Sätzen des Romans Wort für Wort, Bild für Bild folgt.

Neuerdings werfen irgendwelche linken Filmkritiker-Fuzzis Bondartschuk vor, er hätte es in der Tauwetter Periode Russlands verpasst, einen progressiven Film zu drehen. Dies sei ein rückwärts gewandter Film. Ja, es ist ein rückwärts gewandter Film, die Verfilmung eines russischen Romans, der 1868 erschien und der die Jahre 1805 bis 1812 behandelt. Aber es ist gleichzeitig auch eine Rückbesinnung auf etwas, das nach Stalin alle in Russland durch ein Heraufbeschwören der gemeinsamen Wurzeln einer nationalen Tradition einen konnte. Darin liegt die politische Dimension des Filmes. Wir sollten Sergei Bondartschuk für den Film dankbar sein, nicht nur, weil er vielleicht die Romanlektüre ersetzt.

Ich hatte viele schöne Bilder aus dem Internet gefischt, die alle verschwunden sind. Stattdessen kann man tausend Bilder dieser schrottigen ZDF Verfilmung finden. Aber hier können Sie Auswahl von Filmbildern sehen. Und den ✺Film habe ich natürlich auch für Sie.

Mittwoch, 19. Oktober 2011

Alberto Santos-Dumont

The winds have welcomed you with softness,

The sun has greeted you with it's warm hands,

You have flown so high and so well,

That God has joined you in laughter,

And set you back gently into

The loving arms of Mother Earth.*

When the names of those who have occupied outstanding positions in the world have been forgotten there will be a name which will remain in our memory, that of Santos-Dumont, schrieb die Londoner Times im Jahre 1901. Aber wer kennt ihn heute noch? In seinem Heimatland Brasilien, da kennt man ihn schon, der Rest der Welt scheint den kleinen Mann (er war nur 1,60 groß) vergessen zu haben. Der brasilianische Millionär war ein Pionier der Luftfahrt, zuerst mit Ballons und kleinen Luftschiffen, dann auch mit einem motorgetriebenen Flugzeug, dem berühmten 14bis. Heute vor 110 Jahren ist er mit seinem Luftschiff Santos-Dumont No. 6 einmal um den Eiffelturm geflogen und hat damit den begehrten Deutsch-Preis gewonnen.

Hundertzwanzig Jahre vor diesem Flug schrieb Horace Walpole in einem Brief an Sir Horace Mann: How posterity will laugh at us, one way or other! If half a dozen break their necks, and balloonism is exploded, we shall be called fools for having imagined it could be brought to use: if it should be turned to account, we shall be ridiculed for having doubted. Walpole hat einen aktuellen Anlaß für seine Zeilen, eine Woche zuvor war der Heißluftballon von Jean-François Pilâtre de Rozier auf dem Weg von Frankreich nach England in der Luft explodiert.

Der Skeptizimus gegenüber den Ballons der Gebrüder Montgolfier überwiegt in England, so schreibt der berühmte Dr Johnson ein halbes Jahr vor Horace Walpole an seinen Freund Dr Brocklesby: We now know a method of mounting into the air, and I think we are not likely to know more. The vehicles can serve no use till we can guide them; and they can gratify no curiosity till we mount with them to greater heights than we can reach without; till we rise above the tops of the highest mountains, which we have yet not done. We know the state of the air in all its regions, to the top of Teneriffe, and, therefore, learn nothing from those who navigate a balloon below the clouds. The first experiment, however, was bold, and deserves applause and reward. But since it has been performed, and its event is known, I had rather now find a medicine that can ease an asthma. Vielleicht wäre das wirklich wichtiger gewesen, jeder Asthmatiker wird ihm da zustimmen.

Vor hundertzehn Jahren ist Alberto Santos=Dumont (der sich gerne mit diesem doppelten Bindestrich schreibt) wahrscheinlich der berühmteste Mensch auf der Welt, da hat die Times schon Recht. Er ist nicht nur ein Luftfahrtpionier, er ist auch ein großer Dandy. Ich liebe den Panamahut auf diesem Bild. Dagegen ist der Hut von Harry Graf Kessler auf dem Bild von Munch überhaupt nichts (obgleich dieses lebensgroße Bild eines Dandys natürlich ganz toll ist). Santos-Dumont trägt aber nicht immer seinen Panamahut, es gibt auch Photos von ihm, auf denen er einen boater, einen Bowler oder eine Tweedmütze trägt. Viele Denkmäler zeigen ihn aber mit seinem Panamahut, der offensichtlich eine Art Markenzeichen ist. Was mich ein wenig wundert ist die Tatsache, dass Santos-Dumont in Prousts Werk nicht auftaucht, die beiden leben in Paris gleichzeitig nebeninander her, sie kennen sogar die selben Leute. Aber kein Santos-Dumont - außer in einem Brief aus dem Jahre 1914, in dem sein Observatorium erwähnt wird.

Es gibt Flugzeuge in Prousts Werk, wenn er über den nächtlichen Himmel von Paris im Ersten Weltkrieg schreibt, und er hat sich selbst einmal mit einem Flugzeug verglichen, das sich mühsam auf dem Rollfeld fortbewegt, bis es plötzlich aufsteigt, und so erhob ich mich zu den schweigenden Höhen des reinen Gedächtnisses. Proust ist allen technischen Neuerungen gegenüber aufgeschlossen, seine Wohnung hat ein Telephon und er hat einen Vorläufer des Radios, das so genannte Theatrophon abonniert. Eisenbahnen und Autos finden sich auch reichhaltig in seinem Werk, aber über den brasilianischen Dandy, den Sohn des Kaffeekönigs von Brasilien, der um den Eiffelturm herum fliegt, über den schreibt er nicht.

Die Metapher mit dem Rollfeld ist übrigens nicht gesucht. mit Rollfeldern kennt Proust sich aus. Alfred Agostinelli, den Proust als Chauffeur (und später als Sekretär) beschäftigt, hatte es sich in den Kopf gesetzt, Pilot werden zu wollen. Alberto Santos-Dumont hat jetzt viele Nachahmer. Proust bezahlt Agostinelli die Flugstunden und ist sogar bereit, ihm ein Flugzeug zu kaufen. Was tut man nicht alles aus Liebe. Agostinelli (der die Flugschule unter dem Namen Marcel Swann besuchte) stirbt bei einem Flugzeugabsturz. In Prousts Die Gefangene ist aus Agostinelli eine Albertine geworden - mit der der Erzähler Flugfelder besucht. Then the engine was started, the machine ran along the ground, gathered speed, until finally, all of a sudden, at right angles, it rose slowly, in the awkward, as it were paralysed ecstasy of a horizontal speed suddenly transformed into a majestic, vertical ascent. Beinahe die gleichen Worte wie in dem Zitat weiter oben. Ich habe gerade eben die gute alte Scott Montcrieff Übersetzung genommen, weil ich weder einen französischen noch einen deutschen E-Text gefunden habe. Und zu faul bin es abzutippen.

Den Namen Santos gibt es heute noch als Produktnamen. Ein Uhrenmodell der Firma Cartier heißt so. Unser Luftfahrtpionier braucht beide Hände an den Instrumenten, keine Möglichkeit da oben eine Taschenuhr genüsslich aus der Tasche zu ziehen. Und so bittet er seinen Freund Louis Cartier ihm eine Armbanduhr herzustellen. Die Firma Cartier feiert das bis heute als die Geburtsstunde der Armbanduhr, das Datum liegt irgendwo zwischen 1901 und 1904, so ganz sicher ist sich da keiner. Sie steht nicht im Hauptbuch der Firma, da sie nicht verkauft wurde, sie war ein Geschenk von Louis Cartier an Santos-Dumont.

Eine Cartier Uhr ist auch der Ausgangspunkt des Buches Man Flies: The Story of Alberto Santos-Dumont Master of the Balloon von Nancy Winters. Ihre Quarzuhr (ih-bäh!) von Cartier (nochmal: ih-bäh!) gibt nach wenigen Stunden auf. Sie bekommt eine neue, aber auch die funktioniert nur wenige Tage. Nancy Winters erhält dann für die Zeit der Reparatur eine Santos Sport, diese Uhr hat Cartier seit 1978 im Programm. Sie verliebt sich sofort in dieses Modell, forscht dann dem Namen Santos nach - und schreibt dann dieses kleine, charmante Buch. This is not a history of flight. Nor even of ballooning. It is the story of one small, courageous, stubborn, stylish, and ultimately tragic man. It is not so much a story of science as a story of dreams, beginnt das reich illustrierte Buch über den modernen Ikarus. Dessen Leben durch das schleichende Einsetzen einer schweren Krankheit immer schwieriger wird.

Aus dem gefeierten Erfinder und Flugpionier, aus dem Dandy und Gesellschaftsmenschen ist ein rastloser Eigenbrötler geworden, der sich kurz nach seinem 59. Geburtstag in seinem Haus erhängt. Flugapparate hatten ihn immer weniger interessiert, nachdem er gesehen hatte, dass man sie zur Massenvernichtung gebrauchen konnte. Das erste Leichtflugzeug, das er konstruierte, hatte den schönen Namen Demoiselle. Er bot die Baupläne kostenlos zum Nachbau an - er hatte sich überhaupt nie ein Patent auf seine Konstruktionen gesichert. Zwar ist irgendwann die ein oder andere Demoiselle abgestürzt (no double meaning intended), aber niemand ist je mit diesem Flugzeug zu Tode gekommen.

*The Balloonist Prayer, Dichter unbekannt, wahrscheinlich nach einem irischen Lied.

Dienstag, 18. Oktober 2011

Neuerscheinungen

Oh, grassy glades! oh, ever vernal

endless landscapes in the soul;

in ye, -- though long parched

by the dead drought of the earthy life,

-- in ye, men yet may roll,

like young horses in new morning clover;

and for some few fleeting moments,

feel the cool dew of the life immortal on them.

Would to God these blessed calms would last.

But the mingled, mingling threads of life

are woven by warp and woof:

calms crossed by storms, a storm for every calm.

There is no steady unretracing progress in this life;

we do not advance through fixed gradations,

and at the last one pause:

-- through infancy's unconscious spell,

boyhood's thoughtless faith,

adolescence' doubt (the common doom),

then scepticism, then disbelief,

resting at last in manhood's pondering repose of If.

But once gone through,

we trace the round again;

and are infants, boys, and men, and Ifs eternally.

Where lies the final harbor,

whence we unmoor no more?

in what rapt ether sails the world,

of which the weariest will never weary?

Where is the foundling's father hidden?

Our souls are like those orphans

whose unwedded mothers die in bearing them:

the secret of our paternity lies in their grave,

and we must there to learn it.

Hätte der Autor dieser Zeilen heute Chancen auf der Buchmesse? Wo Karasek und Katzenberger Arm in Arm auftauchen? Die passen ja auch prima zusammen. Das Buch (a wicked book...broiled in hell-fire) aus dem die obigen Zeilen sind, ist heute vor 160 Jahren in London erschienen. Es hieß The Whale und war, das muss man leider sagen, ein Flop. Es war auch noch nicht ganz fertig, der 32-jährige Autor saß noch an der Korrektur der Druckfahnen für die amerikanische Ausgabe, die dann Moby-Dick hieß. Die war auch kein Erfolg, zu Lebzeiten des Autors wurden etwas über dreitausend Exemplare verkauft. Wahrscheinlich werden von dem Buch von Frau Katzenberger an einem Tag mehr Exemplare verkauft.

Die Katzenbergers gab es zu Melvilles Zeiten auch schon, was Melvilles Schriftstellerkollegen Nathaniel Hawthorne zu den schönen Sätzen bewegte: America is now wholly given over to a damned mob of scribbling women, and I should have no chance of success while the public taste is occupied with their trash–and should be ashamed of myself if I did succeed. Drei Jahre nach dem Erscheinen von Moby-Dick wurden von Maria Cummins' sentimentalem Roman The Lamplighter 20.000 Stück in zwei Wochen verkauft.the secret of our paternity lies in their grave,

and we must there to learn it.

Hätte der Autor dieser Zeilen heute Chancen auf der Buchmesse? Wo Karasek und Katzenberger Arm in Arm auftauchen? Die passen ja auch prima zusammen. Das Buch (a wicked book...broiled in hell-fire) aus dem die obigen Zeilen sind, ist heute vor 160 Jahren in London erschienen. Es hieß The Whale und war, das muss man leider sagen, ein Flop. Es war auch noch nicht ganz fertig, der 32-jährige Autor saß noch an der Korrektur der Druckfahnen für die amerikanische Ausgabe, die dann Moby-Dick hieß. Die war auch kein Erfolg, zu Lebzeiten des Autors wurden etwas über dreitausend Exemplare verkauft. Wahrscheinlich werden von dem Buch von Frau Katzenberger an einem Tag mehr Exemplare verkauft.

Im November 1851, als die amerikanische Ausgabe von Moby-Dick gerade erschienen ist, hat Melville schon einen neuen Roman im Kopf. So schreibt er an Hawthorne: Leviathan is not the biggest fish;--I have heard of Krakens. Der neue Roman wird Pierre, or the Ambiguities heißen und ein noch größerer Flop als Moby-Dick werden. Während er an Pierre schreibt, erscheinen die ersten Kritiken zu Moby-Dick: For, in sober truth, Mr. Melville's vanity is immeasurable. He will either be first among the book-making tribe, or he will be nowhere. He will centre all attention upon himself, or he will abandon the field of literature at once. From this morbid self-esteem, coupled with a most unbounded love of notoriety, spring all Mr. Melville's efforts, all his rhetorical contortions, all his declamatory abuse of society, all his inflated sentiment, and all his insinuating licentiousness. Und so geht das weiter, lesen Sie doch einfach mal auf dieser Seite ➱Contemporary Reviews and Criticism.

Die Kritiker halten Melville für verrückt, seine Familie auch. Und vielleicht ist er nach der Enttäuschung über die negative Rezeption seines Meisterwerks auch wirklich ein klein wenig wahnsinnig gewesen. Er schreibt sich seine Enttäuschung von der Seele, seine Figur Pierre scheitert als Schriftsteller. Hershel Parker hat in seiner ➱Kraken Edition diese nachträglichen Hasspassagen wieder emendiert, in der Hoffnung, so an den ursprünglichen Text von Pierre zu kommen, den Melville im Januar 1852 seinen Verlegern ablieferte. Sei es, wie es sei, mir kommt es ein wenig vor wie das, wofür der Engländer den schönen Ausdruck flogging a dead horse hat. Lassen Sie die Finger von Pierre, lesen Sie lieber Moby-Dick noch einmal. Oder fangen Sie an, Clarel zu lesen.

Die Textprobe ganz oben ist übrigens gar kein Gedicht, ich habe eine Stelle aus Moby-Dick (aus dem Kapitel 114) genommen und sie typographisch ein wenig verwandelt. Und schon sieht es aus wie Lyrik. Es sind schlechtere Verse im 19. Jahrhundert geschrieben worden. Man kann das übrigens mit vielen Stellen des Romans machen. Und damit meine ich nicht die Kapitel, wenn der Shakespeare in Melville durchbricht und er kleine Theaterstücke an Bord inszeniert, Enter Ahab, then all. Da oben spricht übrigens Captain Ahab, der keinen Vornamen hat (so wie der Erzähler Ishmael keinen Nachnamen hat). Ist das der selbe Ahab, der in dem Kapitel 132 (The Symphony) so redet?

What is it, what nameless, inscrutable, unearthly thing is it; what cozzening, hidden lord and master, and cruel, remorseless emperor commands me; that against all natural lovings and longings, I so keep pushing, and crowding, and jamming myself on all the time; recklessly making me ready to do what in my own proper, natural heart, I durst not so much as dare? Is Ahab, Ahab? Is it I, God, or who, that lifts this arm? But if the great sun move not of himself; but is as an errand-boy in heaven; nor one single star can revolve, but by some invisible power; how then can this one small heart beat; this one small brain think thoughts; unless God does that beating, does that thinking, does that living, and not I. By heaven, man, we are turned round and round in this world, like yonder windlass, and Fate is the handspike. And all the time, lo! that smiling sky, and this unsounded sea! Look! see yon Albicore! who put it into him to chase and fang that flying-fish? Where do murderers go, man! Who's to doom, when the judge himself is dragged to the bar? But it is a mild, mild wind, and a mild looking sky; and the air smells now, as if it blew from a far-away meadow; they have been making hay somewhere under the slopes of the Andes, Starbuck, and the mowers are sleeping among the new- mown hay. Sleeping? Aye, toil we how we may, we all sleep at last on the field. Sleep? Aye, and rust amid greenness; as last year's scythes flung down, and left in the half-cut swaths -- Starbuck!'

Starbuck wird ihm nicht mehr antworten, denn blanched to a corpse's hue with despair hat er sich längst weggeschlichen.

Melvilles Text ist für den Leser bei jedem Lesen auch nach 160 Jahren noch ein Erlebnis, das Buch von Frau Katzenberger wird wohl in 160 Jahren nicht zur Weltliteratur gezählt werden. Ich habe vor genau einem Jahr schon einmal über die ➱Erstveröffentlichung von The Whale in London geschrieben. Und wenn Sie Herman Melville oder Moby-Dick in dem kleinen Suchfeld auf dieser Seite eingeben, werden Sie sehen, dass ich immer wieder über ihn schreibe. Das ist vielleicht nicht so verwunderlich, ist die Adresse dieses Blogs doch nach dem ersten Kapitel von Moby-Dick benannt. Ich nehme auch an, dass er noch das ein oder andere Mal hier wieder vorkommt. Daniela Katzenberger wahrscheinlich nicht.

Montag, 17. Oktober 2011

Grand Hotel

Lassen Sie uns noch einen Augenblick bei den Alpen bleiben. Albrecht von Hallers Die Alpen wird nicht das einzige literarische Zeugnis im 18. Jahrhundert bleiben. Alle Engländer, die sich im 18. Jahrhundert auf ihre Grand Tour begeben, werden über sie schreiben. Plötzlich muss man die Berge gesehen haben, Jahrhunderte lang hatten sie niemanden interessiert, waren sie Warzen auf dem Gesicht der Erde gewesen, jetzt wird der Alpentourismus chic. Das 18. Jahrhundert vollzieht den Schritt von mountain gloom zu mountain glory, wie Marjorie Nicolson ihre große Studie über die Ästhetisierung des Bergerlebnisses genannt hat. Am Anfang des 19. Jahrhunderts wird Thomas Cook den Massentourismus in die Schweiz lenken. Nach den Gentlemen der upper class auf ihrer Bildungsreise wird eines Tages die neue Gattung Mensch, der Bergsteiger, kommen. Einer von ihnen, Sir Leslie Stephen (der Vater von Virginia Woolf und Vanessa Bell), wird mit seinem Buch The Playground of Europe einen neuen Namen für die Schweiz finden. Auf diesem helvetischen playground wird jetzt auch der Wintersport erfunden, den gab es vorher nicht.

An einem kalten, nebligen Novembertag des Jahres 1864 hatte Johannes Badrutt mit seinen letzten englischen Sommergästen gewettet, dass sie Weihnachten in Hemdsärmeln vor seinem Hotel Kulm in St. Moritz sitzen könnten. Er vertraut auf die Sonne von St. Moritz und baut sofort eine Curlingbahn. Was wären die Engländer ohne einen playground? In Würdigung des Vorreiters des schweizerischen Wintertourismus wurden in den Jahren 1928 und 1948 die Olympischen Winterspiele im Park des Kulm Hotel St. Moritz eröffnet. So wirklich verstanden hat Badrutt seine englischen Gäste aber wohl nicht. Die Engländerin Mrs. Aubrey LeBlond, eine große Alpinistin und Photographin der Bergwelt, weiß in ihrer Autobiographie nur wenig Schmeichelhaftes über Badrutt zu sagen. Als ein englischer Gast anregt, einen zweiten Tennisplatz zu bauen, lehnt er das ab: he turned down the idea with the remark that he had never seen more than two people playing on each side of the net, while there was room for many more, another court would be unnecessary for a long time to come.

Den Reiseberichten und Briefen der reisenden Engländer kann man im 18. und frühen 19. Jahrhundert entnehmen, dass es mit der Qualität der Schweizer Gasthöfe nicht so weit her sein kann (scarcely habitable, I never had so disagreeable a lodging etc) - vielleicht sind die Briten aber auch nur notorische Nörgler. Die jeweilige Landessprache verstehen sie ja eh nicht. Natürlich stellt man sich in den Alpen auf den neuen Tourismus ein, wenn manchmal auch nur, indem man dem Hotel einen neuen Namen gibt. Plötzlich heißen alle Hotels Bristol (hier das Bristol in Karlsbad). Oder Victoria, Stadt London, Hôtel d'Angleterre, Hôtel Grande Bretagne oder Hôtel Royal. Wahrscheinlich wäre man auch am oberen Peneios auf die Briten vorbereitet, erkundigt sich doch Mephistopheles in Goethes Faust: Sind Briten hier? Sie reisen sonst so viel, Schlachtfeldern nachzuspüren, Wasserfällen, gestürzten Mauern, klassisch dumpfen Stellen, das wäre hier für sie ein würdig Ziel.

Aber in der Zeit von Johannes Badrutt verändert sich die Hotellandschaft schnell zum Besseren und Luxuriöseren. So dass ein Hotelerbe seinem zukünftigen Schwiegervater sagen kann: I have nine thousand six hundred pairs of sheets and blankets, with two thousand four hundred eider-down quilts. I have ten thousand knives and forks, and the same quantity of dessert spoons. I have six hundred servants. I have six palatial establishments, besides two livery stables, a tea garden and a private house. I have four medals for distinguished services; I have the rank of an officer and the standing of a gentleman; and I have three native languages. Show me any man in Bulgaria that can offer as much. Der hier redet, heißt Bluntschli. Er ist der Schokoladensoldat aus Shaws Theaterstück Arms and the Man. Ich hatte mal einen reizenden stellvertretenden Bataillonskommandeur, der ebenso wie Hauptmann Bluntschli immer nur Schokolade im Pistolenhalfter hatte. Ich weiß das ganz genau. Als er einmal kurzfristig zu einem General gerufen wurde, fragte er mich, ob ich ihm meine P38 leihen würde. Ich bekam dafür seine Schokolade. Die Geschichte glaubt mir keiner, sie ist aber wahr.

Die Literaturwissenschaft hat lange gebraucht, wenn man mal von Kracauers Hotelhalle absieht, sich des Themas der großen Hotels in den Alpen anzunehmen. Abhilfe schaffte da die Berliner Dissertation von Cordula Seger, die mit Mitteln des Schweizer Nationalfonds zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses 2005 in einer renommierten literaturwissenschaftlichen Reihe gedruckt wurde. Das mit der Abbildung eines Kofferzettels vom Grand Hotel St. Moritz um 1913 verzierte Buch Grand Hotel: Schauplatz der Literatur passt mit seinen 522 Seiten nicht in jede Kroko-Damenhandtasche. Der Schweizer Nationalfonds hat sein Geld gut angelegt, diese Arbeit hat es auf jeden Fall verdient, gefördert zu werden (das Buch ist auch sauteuer, wahrscheinlich wollen die Schweizer Gnome ihr Geld wieder haben). Die Autorin versteht nicht nur etwas von Literatur, sie kann sich auch über Fragen der Architektur äußern. Das hatte damals Kracauer nicht interessiert, als er Hotelhalle schrieb. Und obgleich sich die Verfasserin manchmal um das neumodische, angesagte Wissenschaftsvokabular bemüht, ist ihr Buch doch über große Strecken sehr gut zu lesen.

Was ich auch sehr originell finde, ist das Buch Proust im Engadin (Hoffmann und Campe 2011) von dem Zürcher Romanistikprofessor Luzius Keller. Der Herausgeber der Frankfurter Proust Ausgabe spürt hier detektivisch Prousts Aufenthalt in der Schweiz und einer rätselhaften Eintragung in einer Skihütte am Bernina Pass nach. Wir können uns die Herzoginnen und die Barone, die Prousts Romane bevölkern gar nicht so recht in der Schweizer Bergwelt vorstellen, aber sie sind - genau wie Proust im Sommer 1893 - alle hier gewesen.

Ich muss noch ein Buch erwähnen, dessen Verfasser ebenso detektivisch wie Luzius Keller vorgeht und das auch mit dem Grand Hotel zu tun hat. Es ist von keinem Literaturwissenschaftler, sondern von einem Journalisten. Der Hamburger Günther Schwarberg hat vor Jahren mit Es war einmal ein Zauberberg: Eine Reportage aus der Welt des deutschen Zauberers Thomas Mann ein wirklich nettes Buch (die NZZ fand es nicht so gut, aber die Schweizer haben ja immer etwas zu mäkeln) über Thomas Mann und das Grand Hotel in Davos geschrieben. Günther Schwarberg kommt aus dem gleichen Bremer Vorort wie ich, sein Vater war ein Kollege meines Opas an der Schule. Günter Schwarberg ist nach einer Vielzahl von journalistischen Stationen beim Stern gelandet. Er hat wichtige Bücher geschrieben, wie zum Beispiel Der SS-Arzt und die Kinder vom Bullenhuser Damm oder Das Getto: Spaziergang in die Hölle (über unseren Vegesacker Kriegsverbrecher Többens), von solcher Bedeutung ist Es war einmal ein Zauberberg nicht. Dies ist der Versuch, die reale Basis von Thomas Manns Roman Der Zauberberg zu finden, vom Bechstein Klavier (Fabrikationsnummer 112629) bis zum Bleistift, den Madame Chauchat dem jungen Hans Castorp leiht. Aber Schwarberg wäre nicht Schwarberg, wenn er nicht auch Politisches in das Buch brächte. Und so fehlt hier auch die Ermordung von Wilhelm Gustloff in Davos und die Vertreibung Thomas Manns aus Deutschland nicht.

Hotels interessieren mich eigentlich nicht wirklich - literarische Hotels schon. Als kleiner Pöks bin ich in Bad Essen kilometerweit durch den Wald gestapft, um das Waldhotel (links) oben auf dem Berg anzugucken. Das erschien mir Ende der vierziger Jahre wie die große Welt, es kann auch heute nicht verleugnen, dass es aus der großen Zeit der Hotels um 1900 stammt. Wahrscheinlich finde ich solche Hotels so eindrucksvoll, weil sie die Reste von einer vergangenen Epoche sind. Ich war schon mal in Paris im George V, als es noch kein Four Seasons Hotel war, ich habe schon einmal vor einem halben Jahrhundert im Herbst all die vor sich hin modernden Luxushotels an der holländischen und belgischen Nordseeküste abgeklappert. Ich hätte sie photographieren sollen. Sah alles ein wenig aus wie Bruges-la-morte. Hotels heute, vor allem die mit der postmodernen Innenausstattung, finde ich todlangweilig. Es ist sicherlich gut zu wissen, dass die Currywurst im Adlon 16,50 € kostet, aber ich weiß auch, dass feine Leute heutzutage in ganz alten Pensionen absteigen, die nie im Internet zu finden sind. Das Grand Hotel St. Moritz ist 1944 abgebrannt, da bleibt nur noch das Grand Hotel Abgrund.

Sonntag, 16. Oktober 2011

Albrecht von Haller

Dieses Gedicht ist dasjenige, das mir am schwersten geworden ist. Es war die Frucht der großen Alpen-Reise, die ich An. 1728 mit dem jetzigen Herrn Canonico und Professor Gessner in Zürich gethan hatte. Die starken Vorwürfe lagen mir lebhaft im Gedächtniß. Aber ich wählte eine beschwerliche Art von Gedichten, die mir die Arbeit unnöthig vergrößerte. Die zehenzeilichten Strophen, die ich brauchte, zwangen mich, so viele besondere Gemälde zu machen, als ihrer selber waren, und allemal einen ganzen Vorwurf mit zehen Linien zu schließen. Die Gewohnheit neuerer Zeiten, daß die Stärke der Gedanken in der Strophe allemal gegen das Ende steigen muß, machte mir die Ausführung noch schwerer. Ich wandte die Nebenstunden vieler Monate zu diesen wenigen Reimen an, und da alles fertig war, gefiel mir sehr vieles nicht. Man sieht auch ohne mein warnen noch viele Spuren des Lohensteinischen Geschmacks darin.

Ja, der Dichter hat es schwer. Das liegt auch wohl daran, dass er über einen großen Gegenstand dichtet, größer geht es nicht. Das Gedicht, zu dem das da oben die Vorrede ist, heißt Die Alpen. Es ist das, was die Fachwissenschaft ein Lehrgedicht nennt. Eine langsam aussterbende Literaturgattung, die damals noch von dem Hamburger ➱Brockes gepflegt wurde. Der hatte aber kleinere Gegenstände als Thema seiner Dichtung. Und er war ein wirklicher Dichter, Haller ist ein Universalgelehrter, der sich bemüssigt fühlt, nach antikem Vorbild zu dichten. Das sind die Schlimmsten. Erstaunlicherweise ist sein Gedicht (mit anderen in dem Versuch Schweizerischer Gedichten) zu seinen Lebzeiten begeistert aufgenommen worden, Lessing mal ausgenommen. Wenn wir ehrlich sind, müssen wir sagen, dass es furchtbar dröge und langweilig ist. Aber lesen Sie es doch selbst bei ➱Zeno.

Den Inhalt können wir ganz kurz wiedergeben: die Schweizer haben die erhabene Natur, und in ihrer kargen Bergwelt führen die Bewohner ein moralisch vorbildhaftes Leben.

Ihr Schüler der Natur, ihr kennt noch güldne Zeiten!

Nicht zwar ein Dichterreich voll fabelhafter Pracht;

Wer mißt den äußern Glanz scheinbarer Eitelkeiten,

Wann Tugend Müh zur Lust und Armut glücklich macht?

Das Schicksal hat euch hier kein Tempe zugesprochen,

Die Wolken, die ihr trinkt, sind schwer von Reif und Strahl;

Der lange Winter kürzt des Frühlings späte Wochen,

Und ein verewigt Eis umringt das kühle Tal;

Doch eurer Sitten Wert hat alles das verbessert,

Der Elemente Neid hat euer Glück vergrößert.

Wohl dir, vergnügtes Volk! o danke dem Geschicke,

Das dir der Laster Quell, den Überfluß, versagt;

Das mit dem vorbildhaften Leben hört man bei der SHB Zürich und der Credit Suisse sicher immer noch gerne. Denn der Rest Europas, welsche Zwerge, ist moralisch versifft. Nur in der Schweiz gibt es die Freiheit:

Ein andrer, dessen Haupt mit gleichem Schnee bedecket,

Ein lebendes Gesetz, des Volkes Richtschnur ist,

Lehrt, wie die feige Welt ins Joch den Nacken strecket,

Wie eitler Fürsten Pracht das Mark der Länder frißt,

Wie Tell mit kühnem Mut das harte Joch zertreten,

Das Joch, das heute noch Europens Hälfte trägt;

Wie um uns alles darbt und hungert in den Ketten

Und Welschlands Paradies gebogne Bettler hegt;

Wie Eintracht, Treu und Mut, mit unzertrennten Kräften,

An eine kleine Macht des Glückes Flügel heften.

Wir sind im Jahre 1729, da mag der Rousseau vorwegnehmende Naturzustand ja vielleicht noch so sein. Aber wenn wir ehrlich sind, müssen wir natürlich sagen, dass diese Dichotomie - hie die armen, aber ehrlichen Hirten, dort die verdorbenen Stadtbewohner - seit der Antike ein alter Hut ist. Und die Sache mit Wilhelm Tell und der Freiheit geht inzwischen auch manchem Schweizer auf den Keks. Lassen wir doch mal eben einen Schweizer Professor sprechen: Die alpine Diskursgeschichte ist nicht frei von ironischen Koinzidenzen. 1971 publiziert Max Frisch seinen «Wilhelm Tell für die Schule», der sich auch gegen die nationalpädagogische Indoktrination wendet, zu welcher die Berge dieses Landes gebraucht werden. Binnen kurzem baut dann eine kritische Generation von Intellektuellen den nationalen Mythos so weit ab, dass sie «freie Sicht aufs Mittelmeer» fordern kann. Diese unerlässliche Dekonstruktion findet im Zeichen der Öffnung statt, doch die real existierenden Berge kann sie ebenso wenig beseitigen wie den internationalen Ruf der Schweiz als Bergland.

Wie ich diese Sprache liebe! Aber dennoch ist die ➱Seite, wo ich das Zitat gemopst habe, sehr interessant. Wenn Albrecht von Hallers Versuch Schweizerischer Gedichten erscheint, hat James Thomson seine ➱Seasons schon geschrieben. Auch da findet sich Naturbeobachtung gepaart mit moralischen Überlegungen, ist aber nicht so langweilig wie bei Albrecht von Haller. Der wurde heute vor 203 Jahren geboren, da dachte ich, ich schreibe was Nettes über den Mann, der die Alpen in die Literatur gebracht hat. Aber je mehr ich von ihm las, desto mehr wurde mir klar, dass ein großer Gegenstand in der Gedankenlyrik noch keine große Literatur macht. Unser Hamburger Dichter Barthold Heinrich Brockes, der über das Landleben in Ritzebüttel (wo es definitiv keine hohen Berge gibt) schreibt und den schönen Satz findet Nichts ist mir zu klein, und ich lieb es trotzdem, ist mir da viel lieber. Das sieht eine Schweizer Professorin in ihrem ➱Artikel über Albrecht von Haller natürlich ganz anders. Die alpine Diskursgeschichte hat viele Facetten, ich halte mich da lieber heraus.

Aber ich hätte für den Sonntag doch noch etwas schönes Alpines. Schauen Sie doch einfach einmal ➱hier hinein.

Samstag, 15. Oktober 2011

Sir Pelham Grenville Wodehouse

Der Meister des britischen Humors und der englischen Sprache, wurde heute vor 130 Jahren geboren, there is not, and never will be, anything to touch him, hat Christopher Hitchens gesagt. Wodehouse war auf der selben Public School wie Raymond Chandler, da lernt man offensichtlich gutes Englisch. The greatest living writer of prose - the Master - the head of my profession - akin to Shakespeare - a master of the language, all das ist von bedeutenden Leuten über ihn gesagt worden, wie Stephen Fry in seinem schönen ➱Essay herausstellt. Und das alles völlig zu Recht. Seine Werke werden immer wieder genannt, so vor kurzem von ➱Gustav Temple, dem Herausgeber des ➱Chap Magazine, auf die Frage nach der wichtigsten Literatur für den modernen Gentleman. Seine Literaturliste sah so aus:

Basically: At least one of the Jeeves and Wooster books by PG Wodehouse

Vathek - William Beckford

Brideshead Revisited - Evelyn Waugh

On Dandyism and George Brummell - Jules Barbey D'Aurevilly

The Idle Thoughts of an Idle Fellow - Jerome K. Jerome

The Moon's a Balloon - David Niven

The Autobiography of a Cad - AG Macdonell

Collected Poems - John Keats

One-Upmanship - Stephen Potter

Gustave Flaubert - Flaubert in Egypt

Cocktails and How to Make Them - "Robert" of the Casino Municipal, Nice

Au Rebours (Against Nature) - Joris Karl Huysmans

Beachten Sie bitte, dass P.G. Wodehouse auf Platz Eins dieser Liste steht. Bis auf Cocktails and How to Make Them besitze ich alle Titel, es freut mich auch, dass A.G. Macdonell The Autobiography of a Cad einmal erwähnt wird. Über den Roman möchte ich gerne noch mal schreiben. [Inzwischen hat Macdonell hier einen Post]

We Drones bar, my gosh, the brute masses,

A clubman such blighters bypasses.

We do though enjoy ...

Um, ah ... hoi polloi:

A chap knows what mob and what class is.

Das griechische hoi polloi ist mit einem Sternchen* markiert, und dafür wird auch noch die folgende Erklärung nachgeliefert: "If that's the word I want, Jeeves." "You are indubitably not in error, sir. This particular vocable will be employed by the educated element versed in classical Greek to describe the lower orders when deeming it judicious to do so in a manner not to be too openly injurious to the latters' sensibilities. Any more tea, sir?"

Vor genau einem Jahr habe ich an dieser Stelle schon einmal über ➱Wodehouse geschrieben. Ich habe es gestern nachgelesen, das klingt eigentlich immer noch gut. Falls Sie im letzten Jahr noch nicht zu den Lesern dieses Blogs zählten, folgen Sie doch einfach dem Link und lesen diesen Post. Mehr gibt es heute nicht. Na ja, doch ein klein wenig. Einer meiner Leser, begeisterter Wodehouse Fan, hatte mir vor kurzem einen selbst gedichteten schönen Limerick geschickt, der den Titel hatte: Bertie Wooster's Limerick: Class will tell

We Drones bar, my gosh, the brute masses,

A clubman such blighters bypasses.

We do though enjoy ...

Um, ah ... hoi polloi:

A chap knows what mob and what class is.

Das griechische hoi polloi ist mit einem Sternchen* markiert, und dafür wird auch noch die folgende Erklärung nachgeliefert: "If that's the word I want, Jeeves." "You are indubitably not in error, sir. This particular vocable will be employed by the educated element versed in classical Greek to describe the lower orders when deeming it judicious to do so in a manner not to be too openly injurious to the latters' sensibilities. Any more tea, sir?"

Dieses wunderbare if that's the word I want gebraucht Bertie Wooster ständig, vor allem nach elaborierten Fremdworten. hoi polloi kommt im Gesamtwerk von Wodehouse auch häufiger vor. Man muss sich ja abgrenzen. Deshalb ist man Mitglied im Drones Club wie Bertie Wooster, Pongo Twistleton, Rupert Psmith und Freddie Threepwood (und wie sie alle heißen). Oder man ist Mitglied bei Boodles wie Beau Brummell und hat nichts anderes zu tun, als aus dem bay window zu schauen: watching the damned people getting wet outside. Ja, A chap knows what mob and what class is.

Abonnieren

Posts (Atom)