So fängt der Film an, den Channel 4 im Jahre 1997 sendete. Wahrscheinlich muss eine Verfilmung des Romans

A Dance to the Music of Time heute mit nackten Frauen anfangen. Um den Zuschauer bei Laune zu halten, denn die Verfilmung ist vierhundert Minuten lang. Powells

roman fleuve ist auch sehr lang. Er besteht aus zwölf Bänden, es ist einer der längsten Romane der englischen Literatur. Ich nehme an, dass der Roman einen Artikel in

Kindlers Literatur Lexikon hat (ich habe nicht nachgeschaut), den hätte ich nicht schreiben mögen. Ich habe schon über die Artikel geflucht, zu denen man mich vor vielen Jahren überredet hat.

Ich habe mich lange davor gedrückt, Anthony Powells Roman zu lesen. ➱

Galsworthys Forsyte Saga ist ein Klacks dagegen. ➱

Marcel Prousts Recherche (viel länger als Powells

Dance) habe ich inzwischen zum dritten Mal gelesen. Vor ➱

Tolstois Krieg und Frieden habe ich mich auch lange gedrückt, aber mein Kollege ➱

Friedrich Hübner hat mich in seiner sanften Art über die Jahre dazu bekommen. Bei

A Dance to the Music of Time war es ein anderer Kollege, der mich - ähnlich wie Cato mit seinem

ceterum censeo durch jahrelange Wiederholung - dazu bekam, den Roman zu lesen. Oder vielleicht war es auch der blaue Grabbelkasten vor dem ➱

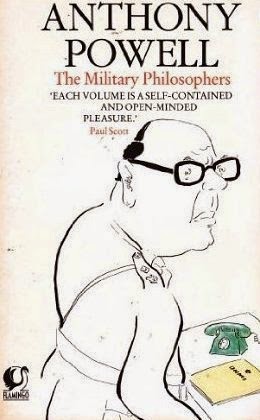

Antiquariat, wo mir an einem schönen Spätsommertag dieser Flamingo Paperback von

The Military Philosophers in die Hände fiel. Ich fing schon auf der Straße an zu lesen, konnte gar nicht mehr damit aufhören. Bis mir einfiel, dass es vielleicht praktischer sei, das Buch zu bezahlen (es kostete damals drei Mark) und es zu Hause in einem bequemen Sessel zu lesen. Mit einer Tasse Tee dazu.

In meinem Exemplar fand ich eine kleine Bleistiftnotiz, ich schreibe normalerweise nichts in Bücher. Es ist auch nur eine Seitenzahl:

p. 172 ff. Warum hatte ich das notiert? Ich schlug Seite 172 auf, da war mir nach Jahrzehnten sofort alles klar:

"Just spell out the name of that place we stopped over last night, Major Jenkins," said Cobb.

"C-A-B-O-U-R-G, Sir."

As I uttered the last letter, scales fell from my eyes. Everything was transformed. It all came back-like the tea-soaked madeleine itself — in a torrent of memory ... Cabourg ... We had just driven out of Cabourg ... out of Proust's Balbec. Only a few minutes before, I had been standing on the esplanade along which, wearing her polo cap and accompanied by the little band of girls he had supposed the mistresses of professional bicyclists, Albertine had strolled into Marcel's life. Through the high windows of the Grand Hotel's dining room — conveying for those without the sensation of staring into an aquarium — was to be seen Saint-Loup, at the same table Bloch, mendaciously claiming acquaintance with the Swanns. A little further along the promenade was the Casino, its walls still displaying tattered play-bills, just like the one Charlus, wearing his black straw hat, had pretended to examine, after an attempt at long range to assess the Narrator's physical attractions and possibilities. Here Elstir had painted; Prince Odoacer played golf. Where was the little railway line that had carried them all to the Verdurins' villa? Perhaps it ran in another direction to that we were taking; more probably it was no more. Das war es, ich hatte Proust in Powell gefunden, das hatte mich damals zu einem Powell Fan gemacht.

Dieser Herr heißt

Kenneth Widmerpool, er spielt im Roman eine große Rolle, er ist schon oben auf dem Buchumschlag von

The Military Philosophers zu sehen. Die ➱

Buchumschläge wurden von Mark Boxer gestaltet, der als

Marc ein bekannter Cartoonist war. Das Konterfei von ➱

Prince Charles, auf dem berühmten Teebecher, den man so schön an den großen Ohren halten kann, ist auch von ihm. Widmerpool ist ein Banause, den niemand mag, ein karrieregeiles Ekelstück. Er ist eine der wunderbarsten, bescheuertsten Gestalten im englischen Roman des 20. Jahrhunderts.

Wir haben beim Lesen immer das Gefühl, dass wir ihn kennen. Natürlich hat es Versuche gegeben, die zwölf Bände als einen Schlüsselroman zu sehen und allen Romanfiguren reale ➱

Vorlagen zuzuweisen, aber wir als Leser statten die Figuren bei der Lektüre immer mit eigenen Beigaben aus, die vielleicht nicht so im Roman stehen. Während wir lesen, sind sie unsere Familie. Und alle glücklichen Familien gleichen einander. Während wir lesen, schreiben wir den Roman um. Es ist schließlich unsere Romanlektüre, nicht die eines Literaturwissenschaftlers. Das weiß auch Powell, der über die Bilder sagt, mit denen seine Gattin einen Bildband illustriert hat:

I have always been interested in the consumer end of the Arts, what the reader inevitably adds to the information given by the writer; the way the individual who looks at a picture digests and amplifies what the painter has set down on canvas. In the case of the novelist, readers have often made clear how far they have strayed from my original intention in interpreting the words I have written; not necessarily in an uncreative manner. Steht das Bild von George Spencer Watson (oben) mit dem Titel

Four Loves I found, a Woman, a Child, a Horse and a Hound für England? Oder steht es nur für ein England der

upper class? Das Bild von Watson, das von

Muriel Minter hier und das Bild

Tagg's Island von Sir Alfred Munnings unten stammen alle aus der gleichen Zeit, aus der Zeit, in der Powells Zyklus beginnt.

Romanverfilmungen vereinfachen. Das müssen sie tun. ➱

Tolstois Krieg und Frieden ist x-mal verfilmt worden, aber keine Verfilmung überzeugt so, wie die von Bondartschuk (lesen Sie ➱

hier mehr). Visconti sind schöne Romanverfilmungen gelungen, und über

Die wiedergefundene Zeit von ➱

Raúl Ruiz kann man diskutieren. Joseph Losey hatte Proust verfilmen wollen (Visconti wollte das auch einmal), Pinter hatte schon das Drehbuch geschrieben, doch es ist nicht dazu gekommen.

Joseph Losey ist (mit Pinters Hilfe) mit

The Go-Between eine wirklich schöne Verfilmung eines Romans geglückt (lesen Sie ➱

hier alles dazu). Hartleys

The Go-Between ist ein Roman, den man mit Proust verglichen hat, der Roman fordert dazu heraus. Der natürlich - und hier liegt ein Problem der Literaturverfilmung - viel kürzer war als Tolstois

Krieg und Frieden, Prousts

À la recherche du temps perdu und Powells

A Dance to the Music of Time. Dass man ihn als den englischen Proust bezeichnet hat, das hat Powell immer zurückgewiesen. Er sagte im Jahre 1990 über sein Werk:

I look at 'Dance' now, and think . . . what an extraordinary chap I must have been to have written all this stuff.

Die Verfilmung von

A Dance to the Music of Time hat ➱

Widmerpool zum Zentrum des Filmes gemacht, und ihm dadurch eine Rolle zugewiesen, die ihm im Roman nicht zukommt. Der Schauspieler

Simon Russell Beale gewann für seine Darstellung des Kenneth Widmerpool das uneingeschränkte Lob der Kritiker und den Preis als bester Schauspieler der British Academy Television Awards im Jahre 1998. Widmerpool in das Zentrum des Films zu rücken, ist eine bewusste Entscheidung der Drehbuchautoren gewesen, die beide Profis waren:

Hugh Whitemore und Anthony Powell (der ja selbst schon als Drehbuchautor gearbeitet hatte). Der Film, der sonst vielleicht Gefahr liefe, zu einer Nummernrevue der englischen Gesellschaft zwischen 1914 und 1971 zu verkommen, bekommt dadurch eine gewisse Geschlossenheit.

Die zweite zentrale Figur ist natürlich der Erzähler Nicholas Jenkins (in der Verfilmung von James Purefoy gespielt). Die Literaturwissenschaft würde ihn als

I as witness (im Gegensatz zu

I as protagonist) klassifizieren, er ist ein am Rande stehender Beobachter. Ähnlich wie ➱

Nick Carraway in

The Great Gatsby. Die Figur des Nick Jenkins enthält natürlich auch viel von Anthony Powell, der sich übrigen

Po-ell aussprach (sein Bruder war ein Powell wie alle anderen Powells), enthält Powells Witz und seine Ironie.

Powell can offer many of the rewards of comic creation we find in a Dickens or a Jane Austen, coupled with the ultimate gift of such creations— the fascination of romance as well as the immediacy of humor. . . . Such an art transforms quotidian experience... The author as God can only create his own universe, and we can be grateful that Anthony Powell has done so, sagt John Bayley (der Ehemann von Iris Murdoch) in seiner Rezension von Powells Memoiren. Die erschienen unter den Titeln

Infants of the Spring,

Messengers of the Day,

Faces in My Time und

The Strangers All Are Gone zwischen 1976 und 1982. Ich gebe zu Powells unnachahmlichen Stil einmal ein Häppchen Text (aus dem Roman

A Buyer's Market):

I was waiting while they looked for my hat, when Widmerpool himself appeared from the back regions of the house ... 'Which way do you go?' he asked.

'Piccadilly.'

'Are you taxi-ing?'

'I thought I might walk.'

'It sounds as if you lived in a rather expensive area,' said Widmerpool, assuming that judicial air which I remembered from France.

'Shepherd's Market. Quite cheap, but rather noisy.'

'A flat?'

'Rooms - just beside an all-night garage and opposite a block of flats inhabited almost exclusively by tarts.'

'How convenient,' said Widmerpool; rather insincerely, I suspected.

'One of them threw a lamp out of her window the other night.'

Ich hoffe, ich habe Sie jetzt auf den Geschmack gebracht, sich die DVD zu kaufen. Es gibt sie leider nur auf Englisch, es gibt auch keine Untertitel. Aber man bekommt in 415 Minuten ein halbes Jahrhundert englischer Sozialgeschichte auf zwei DVDs serviert. Das ist viel besser als

Brideshead Revisited und

Downton Abbey zusammen. Für Liebhaber vergangener Herrenmode ist es auch noch eine wunderbare Ausstattungsrevue, so etwas können die Engländer, das muss man ihnen lassen. Und es kann nicht verwundern, dass eine Dissertation mit dem schönen Titel

The Image of the English Gentleman in Twentieth-Century Literature: Englishness and Nostalgia einen Schwerpunkt auf das Werk von Anthony Powell legt. Es wird auch nicht verwundern, dass die Verfasserin Christine Berberich im

Vorstand der Powell Society ist.

Seinen Titel hat der Roman natürlich nach dem gleichnamigen Bild von Nicolas Poussin, das in der Wallace Gallery in London hängt:

At a fairly early stage … I found myself in the Wallace Collection, standing in front of Nicolas Poussin’s picture given the title 'A Dance to the Music of Time'. An almost hypnotic spell seems cast by this masterpiece on the beholder. I knew all at once that Poussin had expressed at least one important aspect of what the novel must be.

The precise allegory which Poussin’s composition adumbrates is disputed. I have accepted the view that the dancing figures … are the Seasons … Phoebus drives his horses across the heavens; Time plucks the strings of his lyre. There is no doubt a case … that the dancers are not easily identifiable as Spring, Summer, Autumn, Winter. They seem no less ambiguous as Pleasure, Riches, Poverty, Work, or perhaps Fame. In relation to my own mood, the latter interpretations would be equally applicable … The one certain thing is that the four main figures depicted are dancing to Time’s tune.

Das Zitat findet sich in Anthony Powells Autobiographie

To Keep the Ball Rolling. Die natürlich sehr lesenswert ist, ich habe die aus den vier Einzelbänden gekürzte Ausgabe (Chicago University Press) von 2001, die immerhin noch 456 Seiten hat. Und diese Biographie von Michael Barber hier, die kaufen Sie bitte nicht, furchtbar langweilig. Ein paar gute Literaturempfehlungen habe ich natürlich auch. Das erste ist Hilary Spurlings Buch

Invitation To the Dance: A Handbook to Anthony Powell's A Dance to the Music of Time. Die Engländer haben ja diese Sorte der

handbooks perfektioniert, angefangen mit dem berühmten

Oxford Companion to English Literature, zu dem wir in Deutschland nicht Vergleichbares haben.

Dieses Buch ist auch unbedingt zum empfehlen.

The Album of "Dance to the Music of Time" wurde herausgegeben von ➱

Lady Violet Powell. Die Tochter von Lord Longford, die selbst als Verfasserin von Biographien einen Namen hatte, war die Gattin von Anthony Powell. Es war eine Ehe, die fünfundsechzig Jahre gehalten hat. Das Buch hat ein Vorwort von Anthony Powell und eine Einleitung von John Bayley. Und es hat ganz, ganz viele Bilder (das Bild von Muriel Minter oben ist auch darin). Man kann das Buch antiquarisch noch finden, sogar manchmal sehr preisgünstig.

Anthony Powell braucht das Bild von Poussin nicht nur für den Titel seines Romans, er schreibt es auch in den Anfang hinein, wenn er Straßenbauarbeiter an einem kalten Wintertag beschreibt, die sich um ein Feuer scharen:

For some reason, the sight of snow descending on fire always makes me think of the ancient world – legionaries in sheepskin warming themselves at a brazier: mountain altars where offerings glow between wintry pillars; centaurs with torches cantering beside a frozen sea – scattered, unco-ordinated shapes from a fabulous past, infinitely removed from life; and yet bringing with them memories of things real and imagined. These classical projections, and something in the physical attitudes of the men themselves as they turned from the fire, suddenly suggested Poussin’s scene in which the Seasons, hand in hand and facing outward, tread in rhythm to the notes of the lyre that the winged and naked greybeard plays. The image of Time brought thoughts of mortality: of human beings, facing outwards like the Seasons, moving hand in hand in intricate measure: stepping slowly, methodically, sometimes a trifle awkwardly, in evolutions that take recognisable shape: or breaking into seemingly meaningless gyrations, while partners disappear only to reappear again, once more giving pattern to the spectacle: unable to control the melody, unable, perhaps, to control the steps of the dance.

Das ist, zugegeben, vielleicht ein wenig weit hergeholt. Ich weiß jetzt nicht, weshalb ich dabei immer an das Bild

Pennsylvania Station Excavation von ➱

George Bellows denken muss. Wahrscheinlich deshalb, weil ich immer noch über den schreiben will. Und natürlich wegen der Kombination von Schnee und Feuer. Die sich, darauf haben Literaturwissenschaftler hingewiesen, bei Powell schon in seinem zweiten

Roman Venusberg findet. Dort heißt es am Ende:

On one of the quays three drunken night-watchmen were dancing hand in hand around a fire. Vielleicht ist dieser Satz der Auslöser für

A Dance to the Music of Time gewesen. Bilder werden im Text des Romans häufig vorkommen, ich habe ➱

hier eine Seite, die eine schöne Einführung dazu gibt. Ein Claude Lorrain kommt auch in

A Question of Upbringing vor, wir bewegen uns gesellschaftlich in einer Welt, wo Leute so etwas an der Wand haben.

Ein Roman in zwölf gar nicht mal so langen ➱

Bänden, geschrieben in einem Zeitraum von fünfundzwanzig Jahren (John Galsworthy hatte nur fünfzehn Jahre gebracht, um seine

Forsyte Saga zu schreiben), die Frage ist, wo soll man anfangen zu lesen? Ich fing, wie gesagt mit

The Military Philosophers an, die anderen Bände las ich - je nachdem, was mir meine englischen Buchhändler lieferten (oder was ich im Antiquariat fand) - über einen langen Zeitraum. Und doch fühlte ich mich auch nach monatelanger Abstinenz von der Welt Anthony Powells gleich wieder zu Hause, wenn ich einen neuen Band in die Finger bekam.

Einen, den ich im Antiquariat fand, habe ich sogar auf Deutsch gelesen. Das war

Lady Molly’s Menagerie, 1961 bei Cotta erschienen, übersetzt von Katharina Focke, die noch Bundesministerin werden würde. Im

Spiegel gab es dazu nur eine etwas gehässige

Rezension. Einige ➱

Romane (

Eine Frage der Erziehung,

Tendenz steigend und

Die neuen Herren) erschienen in den achtziger Jahren beim Münchener Ehrenwirth Verlag. Der Übersetzer war Dr. Heinz Feldmann, der Powell mehrfach besucht hatte, bevor er sich an die Übersetzung wagte. Etwas zu optimistisch kündigte Feldmann im Nachwort die zügige Lieferung des gesamten Dutzends an. Es gab drei Bände, und das war's. Ich sollte noch erwähnen, dass in den sechziger Jahren schon die Deutsche Verlags Anstalt (bei der das Ganze

Tanz zur Zeitmusik hieß) gescheitert war. Zur deutschen Rezeption von Powell lohnt es sich unbedingt, diesen schönen ➱

Aufsatz von Michael Maar zu lesen.

A Dance to the Music of Time beschreibt den langsamen Untergang einer Gesellschaftsschicht, der Powell selbst angehörte. Romane, die den Untergang einer Oberklasse beschreiben, sind immer schön zu lesen, heißen ihre Autoren nun Powell, Proust oder Faulkner. Faulkner machte sich Pläne für seine Romane, die Struktur von

A Fable schrieb er an die Wand seines kleinen Büros (seine Frau ließ das später überstreichen). Powell macht keine solchen Pläne, er hat alles im Kopf. Wenn er einen neuen Roman begann, las er alles noch einmal, was er bisher geschrieben hatte:

I always used to reread the whole thing before starting a new volume. It was tortuously boring.

Als Cyril Connolly zu seinem siebzigsten

Geburtstag einlädt (wie es sich für einen englischen Exzentriker gehört, war der Ort der Veranstaltung etwas ausgefallen, es war der Londoner Zoo), musste er sich Gedanken wegen der Sitzordnung machen. Über ➱

John Betjeman heißt es,

he doesn't like new faces, aber Anthony Powell konnte Connolly überall hinsetzen, jeder war

grist to his mill. Er ist der Beobachter, er macht sich keine Notizen. Er funktioniert wahrscheinlich ein wenig so, wie die ersten Sätzen von Christopher Isherwoods

Goodbye to Berlin:

I am a camera with its shutter open, quite passive, recording, not thinking. Recording the man shaving at the window opposite and the woman in the kimono washing her hair. Some day, all this will have to be developed, carefully printed, fixed.

Wenn Powell seinen Zyklus beendet, beginnt ein Literaturprofessor aus Oxford, der Powell in vielem ähnlich ist (vor allem stilistisch), einen Romanzyklus über seine Universität zu schreiben. Der Autor heißt John Innes Mackintosh Stewart. Er hat aber noch einen zweiten Namen, den er nur für etwas völlig Unprofessorales verwendet. Als

Michael Innes schreibt er nämlich Krimis. Sie werden nicht überrascht sein, dass es in diesem Blog schon einen langen Post über ➱

Michael Innes gibt. Sein Romanzyklus, der den Namen

A Staircase in Surrey hat, besteht aus fünf Romanen:

The Gaudy (1974),

Young Patullo (1975),

Memorial Service (1976),

The Madonna of the Astrolabe (1977) und

Full Term (1978). Ich erwähne das hier nur für den Fall, dass Sie schon alle Romane von Powell gelesen haben. Denn wie hatte Michael Maar am Ende seines Aufsatzes über Powell gesagt? Wahrscheinlich sollte ich das jetzt mal fett drucken:

Und spätestens jetzt muß eine Warnung ausgesprochen werden: Wer diesen letzten Band zuschlägt, ist lange Zeit für andere Literatur verdorben.

.jpg)

_-_Four_Loves_I_found%2C_a_Woman%2C_a_Child%2C_a_Horse_and_a_Hound%2C_1922.jpg)