Vor hundertzwanzig Jahren war Thomas Dixon, Jr. in Amerika ein berühmter Mann. Er war der bekannteste Baptistenprediger des amerikanischen Südens, und auch im Norden bewunderte man seine rhetorische Begabung: He can whirl words and ideas at an audience as few men can ... He spoke on the 'New America' before an audience that nearly filled the opera house. The people held their breath and listened, they clapped their hands, they laughed and sometimes some of them cried a little, and when the lecturer ... after a magnificent close, bowed himself off the platform, they felt wronged that they had paid fifty cents apiece to hear so short an address; then they looked at their watches to find that they had been listening two hours. Heute kennt ihn, wie man umgangssprachlich so schön sagt, kein Schwein mehr. Und diejenigen, die mit dem Namen etwas anfangen können, haben nur Spott und Verachtung für den Rassisten aus dem Süden übrig.

Als ihm die Wake Forest University einen Ehrendoktortitel verleihen wollte, hat er das abgelehnt und stattdessen einen Freund aus seinen Studientagen an der Johns Hopkins Universität vorgeschlagen. Den Namen Woodrow Wilson hatte damals noch niemand gehört. Dem wird Dixon später auch seinen Roman The Southener widmen: dedicated to our first southern-born President since Lincoln, my friend and collegemate Woodrow Wilson. Es ist für ihn wichtig, dass Wilson aus dem Süden kommt, denn Thomas Dixon ist auf der Welt, um die Ehre des Südens zu retten. Die Ehre des Süden basiert nach Mark Twain auf exzessiver Lektüre von Sir Walter Scott. Für Dixon ist die Ideologie des Lost Cause zur Religion geworden. Wir sollten vielleicht noch erwähnen, dass sein Vater Sklavenhalter und Ku Klux Klan Mitglied war.

Als er noch Prediger war, hatte er einmal Uncle Tom's Cabin auf einer Bühne gesehen. Für ihn war das eine Beleidigung des Südens: Finally, when the performance was over, he rose with tears in his eyes and vowed bitterly that he would someday tell the 'true story' of the South. Die einzig wahre Geschichte des amerikanischen Südens steht nach Meinung von Dixon, der im vorletzten Jahr des Bürgerkrieges geboren wurde, in seiner Trilogie von Romanen. Die The Leopard's Spots, The Clansman und The Traitor heißen. Amazon bietet die drei Romane heute als The Reconstruction Trilogy an, das klingt unverfänglich. Der Titel von The Leopard's Spots bezieht sich auf Jeremiah 13:23: Can the Ethiopian change his skin, or the leopard his spots? then may ye also do good, that are accustomed to do evil. Und für Dixon bedeutet das - und das ist die Botschaft des Baptistenpredigers und seine true story of the South - dass alle Schwarzen Untermenschen sind: .. no amount of education of any kind, industrial, classical or religious, can make a Negro a white man or bridge the chasm of centuries which separate him from the white man in the evolution of human nature.

Wir lassen solch rassistischen Aussagen einmal unkommentiert, sie würden wahrscheinlich auch noch heute in manchen Teilen Amerikas auf Zustimmung stoßen. Ich bleibe mal einen Augenblick bei dem Romanautor Dixon. Der gar kein wirklicher Romanautor sein will, das Schreiben von Romanen ist für ihn nur ein Vehikel, um seine Botschaft ans Volk zu bringen. I have made no effort to write literature. I had no ambitions to shine as a literary gymnast. My sole purpose in writing was to reach and influence the minds of millions. I had a message and I wrote it as vividly and simply as I could. Millionen von Amerikanern werden Dixon lesen, The Clansman kann man heute noch kaufen oder hier beim →Project Gutenberg (die auch noch andere Werke von Dixon gespeichert haben) lesen. Nicht, dass es sich lohnen würde, das zu tun. Viele von den Bestsellern dieser Zeit sind heute zu Recht vergessen. Owen Wisters The Virginian, der Teddy Roosevelt gewidmet war, hat überlebt. Edith Whartons The House of Mirth auch. Wie eben erstaunlicherweise auch The Clansman, das Dixon seinem Onkel gewidmet hatte: My Uncle, Colonel Leroy Mcafee Grand Titan of the Invisible Empire Ku Klux Klan.

Der dreistündige →Film war der erste Blockbuster Hollywoods und der erste Film, der im →Weißen Haus gezeigt wurde. Für den Präsidenten Woodrow Wilson (dem sein Freund Thomas Dixon diese Aufführung vermittelt hatte) war es like writing history with lightning. Es ist aber etwas umstritten, ob er das wirklich gesagt hat. Für einen Teenie aus Atlanta namens Margaret Mitchell war der Film die Keimzelle für ihren Roman Gone with the Wind. Der Film wurde umgehend in einzelnen Bundesstaaten der USA verboten. Und der Regisseur David Wark Griffith nahm sich die Proteste so zu Herzen, dass er sofort den Film Intolerance drehte.

Der Regisseur David Wark Griffith kam wie Thomas Dixon aus dem Süden, sein Vater war Colonel in der Südstaatenarmee gewesen, ein paar Sklaven hatte die Familie auch gehabt. Griffith konnte sich noch an einige erinnern. Aber die Familie ist arm, der Ex-Colonel ist ein Säufer. Die Familie Griffith ist das, was man bösartig als poor white trash bezeichnet. Teile von dem, was ideologisch im Kopf von Dixon vorging, wird Griffith auch im Kopf gehabt haben. Also, diese Sache mit dem lost cause des Südens. Den Bestseller der Südstaaten When Knighthood Was in Flower hatte Griffith auch schon in einem Kurzfilm verarbeitet. Dass er mit The Birth of a Nation, den er in vier Monaten gedreht hatte, Ärger haben würde, wusste Griffith. Verschiedene Versionen des Films zeigten am Anfang eine Tafel mit diesem Text: A plea for the Art of the Motion Picture: We do not fear censorship, for we have no wish to offend with improprieties or obscenities, but we do demand, as a right, the liberty to show the dark side of wrong, that we may illuminate the bright side of virtue—the same liberty that is conceded to the art of the written word—that art to which we owe the Bible and the works of Shakespeare and if in this work we have conveyed to the mind the ravages of war to the end that war may be held in abhorrence, this effort will not have been in vain.

Der Literaturkritiker Leslie A. Fiedler hat in seinem Buch →The Inadvertent Epic (1979) Thomas Dixon in einen größeren Zusammenhang gestellt. Für Fiedler sind die Romane Dixons Teil eines nationalen Epos: understood as a single work, composed over more than a century, in many media, and by many hands, these constitute a hitherto unperceived Popular Epic. Die anderen Bestandteile dieses synthetischen Epos sind neben Dixons Romanen und Griffith' Film, Harriet Beecher Stowes Uncle Tom's Cabin, Margaret Mitchell Gone with the Wind und Alex Haleys Roots und die gleichnamige Fernsehserie. Dieser originelle Gedanke ist von Fiedler in den prestigeträchtigen Massey Lectures vorgetragen worden, und Fiedler zeigt sich hier als the wild man of American literary criticism wieder einmal von seiner besten Seite. Ich habe Thomas Dixon gelesen, ich würde es kein zweites Mal tun. Den Film von Griffith (der auf DVD erreichbar ist) würde ich mir aber jederzeit wieder ansehen. Schauen Sie sich hier einmal den ✺Film an, das ist aufregendes Kino, wenn man bedenkt, dass The Birth of a Nation hundertzehn Jahre alt ist. In dem Film ist alles drin, die Schlacht von Gettysburg, die Kapitulation von General Lee und die Ermordung von Präsident Lincoln. Und die bösartigen Schwarzen sind alle schwarz angemalte weiße Schauspieler.

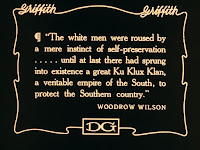

Woodrow Wilson, der erste amerikanische Präsident, der The Birth of a Nation im Weißen Haus sah, äußerte sich sein Leben lang rassistisch über Schwarze. Als Präsident von Princeton sorgte er dafür, dass kein farbiger Student einen Studienplatz bekam. Als Präsident der USA sorgte er dafür, dass kein Farbiger einen Spitzenjob in der Verwaltung erhielt. Rassentrennung und die Verbreitung des Mythos vom lost cause waren das größte Ziel des ersten Präsidenten aus den Südstaaten seit dem Bürgerkrieg. In seinem Buch A History of the American People fand er großes Verständnis für den Ku Klux Klan: The white men of the South were aroused by the mere instinct of self-preservation to rid themselves, by fair means or foul, of the intolerable burden of governments sustained by the votes of ignorant negroes and conducted in the interest of adventurers; (…) Every country-side wished to have its own Ku Klux, founded in secrecy and mystery like the mother ‘Den’ at Pulaski, until at last there had sprung into existence a great Ku Klux Klan, an ‘Invisible Empire of the South’, bound together in loose organization to protect the southern country from some of the ugliest hazards of a time of revolution. Solche Zitate sind als Bildtafeln in den Film hineingewandert. Das sind natürlich Sätze, die Griffith gefallen haben, der über seinen Film sagte: ... the Civil War was fought fifty years ago. But the real nation has only existed in the last fifteen or twenty years . . . The birth of a nation began . . . with the Ku Klux Klan, and we have shown that. Auf jeden Fall. Der Ku Klux Klan, den man schon vergessen glaubte, bekam nach dem Film neue Konjunktur. Der Rassenhass auch.

A Hundred Years Later, 'The Birth of a Nation' Hasn’t Gone Away betitelte 2015 die Historikerin Allyson Hobbs ihren kurzen Artikel im →New Yorker. Nein, der Film geht nicht weg. Da kann man mit Lady Macbeth ausrufen: Out, damned spot! Out, I say! Was Allyson Hobbs nicht im Traum eingefallen wäre, ist die Tatsache, dass Donald Trump, gerade wenige Monate im Amt, den →Film am Osterfest 2017 vor dem Weißen Haus gezeigt hat. Und dazu gesagt hat: It is a great film about our great country. It’s a great way to celebrate our Christian heritage. Was der erste Satz mit dem zweiten zu tun hat, weiß ich wirklich nicht. Über den rassistischen Präsidenten, der diesen Film 1915 im Weißen Haus zu sehen bekam, sagte Trump: Wilson was a winner, and when he was president America was winning. And I’m a winner too, so now that I’m president we will win again too. Bigly. Und über den rassistischen Inhalt des Films hatte Trump auch etwas zu sagen: I am the least racist person there is. Nobody respects minorities more than me. Wer würde ihm widersprechen?

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen