Früher waren die Sommer wärmer und die Winter kälter. In der Jugend ist alles anders, da sind die Sommer immer schön, und der Winter ist so kalt, dass man Schlittschuhlaufen kann. Wann konnte man in Bremen zuletzt auf Hamme und Wümme Schlittschuhlaufen? In meiner Jugend immer. Da war auch der Sommer schöner. Der September 1957 war nicht so schön. War aber immer noch Sommer, war noch warm, aber es gab viele Wolken und viel Wind. Kein Vergleich mit diesen Tagen, wo draussen schon Wintertemperaturen sind, und es nicht mehr zu regnen aufhört. Das mit den Wolken im September 1957 weiß ich genau, weil ich eine neue Kamera hatte, eine Agfa Isola. War nix Dolles, aber schon mehr als eine Agfa Clack. Ich habe da ständig mit dem Gelbfilter photographiert, der die Wolken so schön herausbrachte. Sehr viel mehr kann die Kamera auch nicht, für die Radwanderfahrt nach Bornholm 1958 lieh ich mir aus der Verwandtschaft eine Adox Start. Und für die Fahrt nach Frankreich 1959 (tolles Sommerwetter), als unsere Jugendgruppe einen deutschen Soldatenfriedhof gepflegt hat, habe ich dann schon meine schöne DDR Werra. Ich kann genau sagen, wie damals das Wetter im Sommer war, es ist auf allen Photos drauf.

In dem September 1957 war ich mit meinen Eltern auf einem Campingplatz in Sehlendorf in der Hohwachter Bucht. Der Campingplatz lag neben dem Sehlendorfer Binnensee, es gibt da heute immer noch einen Campingplatz. Aber da stehen nur noch Wohnmobile, keine Zelte mehr. Aus irgendeinem Grund liebten meine Eltern das Zelten, und so habe ich in den fünfziger Jahren alle Campingplätze von Sylt bis Skagen kennengelernt. Damals gab es auch keine holländischen Wohnwagen, die die Autobahnen verstopften. Es gab auch noch nicht so viele Autobahnen. Und nicht so viele Autos. Es gab auch keine Handys, Computerspiele und den ganzen elektronischen Firlefanz (und Frau Merkel gab es auch noch nicht). Wenn die Sonne schien, war man am Strand. Wenn sie nicht schien, las man im Zelt ein Buch oder wanderte durch die Landschaft, besichtigte Kirchen und Museen.

Und dann kam der 21. September 1957. Und im Radio die Nachricht, dass die Pamir in einem Orkan im Atlantik gesunken war. Der Fabrikant aus Hagen ging mit einer Flasche französischen (wie er betonte) Cognacs zu dem Schiffsarzt rüber, um ihn zu trösten. Aber der wollte mit niemandem reden, hat aber die Flasche Cognac behalten. Er hat dann die ganze Zeit nur noch in seinem Zelt gesessen und Radio gehört, weil er immer noch hoffte, man werde noch Überlebende finden. Zwei Tage später war er verschwunden, hatte sein Zelt nachts abgebaut. Wie muss das sein, wenn einem durch einen Zufall das Leben neu geschenkt wird?

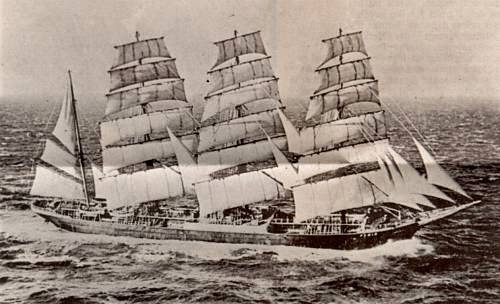

Von der Besatzung der Pamir sind nur sechs Seeleute gerettet worden, außer dem Schiffskoch sind die anderen später alle noch Kapitäne geworden. Der Untergang der Pamir bedeutete das Ende der Seeoffiziersausbildung auf Segelschiffen in Deutschland. Vor dem Zweiten Weltkrieg war diese Segelschiffsromantik ja noch eine anachronistische Selbstverständlichkeit, jetzt wird sie in Frage gestellt. Vor allem gibt es die Frage, ob die 1905 gebaute Pamir hätte überhaupt noch segeln dürfen. Sicher hat das Wetter etwas damit zu tun, es gab in dem Seegebiet einen Orkan namens Carrie. Aber der hätte das Schiff nicht umgeworfen, wenn man die Segel rechtzeitig unten und alle Luken dicht gehabt hätte. Und wenn die Ballasttanks voller Wasser gewesen wären. Und die Getreideladung in Säcken gelagert gewesen wäre.

Als wir aus dem Urlaub nach Hause kommen, geht die Diskussion erst richtig los, also jetzt mal abgesehen von der mehr oder weniger seriösen Diskussion in den Zeitungen. Natürlich gibt es einen Presserummel, die Medien haben aus der Vermarktung der Geschichte der Flying Enterprise gelernt (da bin ich dreimal die Woche ins Kino gegangen, gucken ob es schon eine neue Wochenschau über das Schicksal des heldenhaften Captain Carlsen gab), und im Jahr zuvor ist die Andrea Doria untergegangen.

Für eine neue Sorte postmoderner Denker wird die Pamir Katastrophe heute zu einem Baustein einer Mediengeschichte des Unfalls, wobei fleißig Niklas Luhmann und Paul Virilio (und Ernst Jünger) zitiert wird. Da kann man nur sagen, Ball flachhalten, Jungens. Natürlich ist schon über den Schiffbruch geschrieben und gedichtet worden, von Robinson Crusoe bis Pincher Martin, von Auf einem Seemannsgrab, da blühen keine Rosen, auf einem Seemannsgrab, da blüht kein Blümelein bis zu Hans Blumenbergs Schiffbruch mit Zuschauer: Paradigma einer Daseinsmetapher. Selbst wenn damals jemand Jens Rehns nihilistischen Roman Nichts in Sicht gelesen hätte, es würde niemandem helfen.

Die Kapitäne zuhause in meinem Heimatort. mit denen mein Vater befreundet ist, reden auf einer anderen Ebene über das Unglück als die Bild-Zeitung. Vier der fünf Kapitäne fahren damals noch zur See, drei haben eigene Schiffe. Alle haben in den dreißiger Jahren auf einem Segelschulschiff gelernt und waren im Zweiten Weltkrieg Marineoffiziere. Sie haben große und kleine Schiffe kommandiert, sind auf U-Booten oder Minenlegern gefahren. Der Senior unter den Kapitänen (der nicht mehr zur See fährt) ist als Kapitän eines Segelschiffes mehrfach um Kap Hoorn gesegelt. Jetzt sitzen sie bei uns im Wohnzimmer oder im Garten (es ist immer noch September und immer noch Sommer) und reden über die Pamir. Wir haben noch kein Fernsehen, die Menschen reden noch miteinander. Man bekommt nicht die Meinung per Bildschirm geliefert. Will man die Überlebenden der Pamir an Bord eines amerikanischen Schiffes sehen, muss man ins Kino gehen, die Wochenschau hat die Bilder.

Alle Kapitäne sind der Überzeugung, dass es ihnen nicht passiert wäre. Sie schieben es aber alle nicht auf höhere Gewalt, sondern - und das sagen sie ohne sensationslüsternde Häme, eher voller Trauer, die ein Kapitän bei einem untergehenden Schiff hat - auf den schlechten Zustand des Schiffes, die schlecht qualifizierte Stammbesatzung (die haben einen 68-jährigen rheumakranken Bootsmann an Bord), die unsachgerechte Beladung und das zu späte Reffen der Segel. Das Lübecker Seeamt wird später ähnliches sagen. Wenn man sich die dank des Marineautors Johannes K. Soyener im Bremer Staatsarchiv zu Tage geförderten Dokumente (klicken Sie bei Dokumente Reederei/Stiftung jedes Mal auf die einzelnen PDF Symbole) anschaut, dann bekommt man doch den Eindruck von einem wracken Seelenverkäufer, bei dem die kommerziellen Interessen über die Sicherheit gestellt worden sind.

Aber ist das auf See jemals anders gewesen? Schlecht qualifizierte Besatzung, Fehler bei der Beladung und Navigationsfehler, das steht doch heute in jedem Seeamtsbericht. Mir hat einmal ein junger Kapitän, der das Lehramtsstudium aufnahm, gesagt Nur auf ausgeflaggten Schiffen mit der Pistole in der Hand auf der Brücke rumrennen und nur Philippinos an Bord, das ist nichts für mich. Ändert sich nach Schiffskatastrophen, die heute auch häufig Umweltkatastrophen sind, je etwas? Warum hat denn wohl Liberia die zweitgrößte Flotte der Welt? flag of convenience heißt es so schön euphemistisch im Englischen, schon über siebzig Prozent der deutschen Schiffe führen diese flag of convenience. Aber wenn bei einem nautischen Pillepalle wie Sicherheitsbestimmungen der Schiffahrt im Wattenmeer, die Bundesregierung sich nicht den niederländischen Vorschriften anschließen konnte, was soll dann aus einem größeren Rahmen von Sicherheitsbestimmungen werden? Ich zitiere mal aus einer Kleinen Anfrage im Jahre 2003:

Sind der Bundesregierung Vorschläge bekannt, mit denen gleichwertige Sicherheitsstandards zu den starren Vorschriften der Richtlinie 98/10/EG erreicht würden, die aber den Anforderungen der Wattfahrt angemessener Rechnung tragen, und wenn ja, wie beurteilt die Bundesregierung diese Vorschläge?

Sicherheitsstandards, die denen der in der EU-Fahrgastschiffsrichtlinie 98/18/EG festgelegten gleichwertig sind, sind der Bundesregierung bekannt. Diese können aber nur mit einem höheren Kostenaufwand realisiert werden. Vorschläge, die die Sicherheit der Fahrgäste – bei geringeren Realisierungskosten – nicht beeinträchtigen, wurden von den Reedern bisher noch nicht vorgelegt.

Der Untergang der Pamir ist eine Tragödie gewesen, aber es ist eine Tragödie, die hätte vermieden werden können. Sicher hat das Wetter etwas damit zu tun gehabt, ein Orkan ist eine gefährliche Sache. Aber hunderte und tausende von Kapitänen sind in der Geschichte der Segelschiffahrt durch so etwas durch gekommen, so wie der Kapitän McWhirr in Joseph Conrads Typhoon. Das sagt auch das Seeamt, dass höhere Gewalt [und damit meint man einen außergewöhnlichen Sturm] in dem oben gedachten Sinne nicht vorgelegen hat. Das, was die Rechtsvertreter der Reederei und der Kapitänswitwe gerne hätten, den Schiffbruch als einen act of god zu deklarieren, das wird das Seeamt Lübeck nicht tun. Im Fall der Niobe 1932 war man von höherer Gewalt ausgegangen, im Fall der Hamburger Viermastbark Admiral Karpfanger wusste man gar nichts. Sie wurde am 21. September (da ist dieses Datum wieder) 1938 aus dem Register von Lloyds gestrichen.

Schiffe unter Billigflaggen sind überdurchschnittlich häufig in Havarien verwickelt. Die Prestige, die vor Jahren die spanische Küste mit Öl verpestete, gehörte einer Gesellschaft mit Sitz in Liberia. Betrieben wurde sie von einer griechischen Reederei und hatte die Flagge der Bahamas. Sie hatte einen griechischen Kapitän und eine rumänisch-philippinische Besatzung. Nennen wir das jetzt Multikulti oder schlichtweg unverantwortlich? Da enragiert man sich bundesweit über so entscheidende Fragen wie eine gesetzliche Regelung des Rauchverbots in kleinen Kneipen, aber die Sicherheit auf den Weltmeeren, die kriegt man nicht gebacken.

Von den Tarifbestimmungen für die Besatzungen und der Steuerhinterziehung en gros wollen wir jetzt nicht reden. Die Leitlinien der Gemeinschaft für staatliche Beihilfen im Seeverkehr, die eine Förderung der europäischen Seeleute bedeuten sollten, unterlaufen ihre Zielsetzung. Um diese Ziele zu erreichen, ist es den Mitgliedsstaaten erlaubt worden, auf Steuern und Sozialabgaben der Reeder und Seeleute teilweise oder ganz zu verzichten. Fast alle EU- Mitgliedsstaaten haben deshalb die sogenannte „Tonnagesteuer“ eingeführt. Diese reduziert die Steuern auf Reedereigewinne auf ein Minimum. Bei hohen Gewinnen kommt sie einer Steuerbefreiung gleich. Gleichzeitig erlaubt man den Reedereien, asiatische Seeleute wie europäische Seeleute anzurechnen (es gibt jetzt nicht nur eine flag of convenience, sondern auch eine crew of convenience) und die Hälfte ihrer Flotte auszuflaggen, aber dabei gleichzeitig alle Steuervergünstigungen zu kassieren. Das ist nicht Schilda, das ist Europa.

Lesen Sie auch: Der Herr Kortüm

Das war ein rumpliger Post, aber man merkte, daß es dem Autor am Herzen lag.

AntwortenLöschen